青春期情绪失控或亲子沟通模式失衡是子女吼叫父母的常见心理诱因,涉及自我意识觉醒、压力转嫁、代际冲突、模仿行为、心理障碍五种典型情况。

青少年大脑前额叶发育未完善,情绪调节能力较弱,当父母过度干涉其隐私或决策时,易触发防御性攻击。建议采用非暴力沟通技巧,如"我观察到您在房间待了3小时,是否需要帮助"替代质问,每周设立1小时平等对话时间。

学业竞争或社交受挫可能导致将负面情绪发泄至最安全对象。父母可引导孩子使用情绪日记记录压力源,教授635呼吸法吸气6秒-屏息3秒-呼气5秒,同时检查家庭是否存在"踢猫效应"的连锁情绪传递。

成长环境差异造成价值观念冲突,00后更注重自我表达而父母强调服从。尝试建立家庭议事规则,使用"发言权杖"道具确保轮流表达,通过非暴力沟通解码青春期等书籍同步认知。

若家庭成员常用高声调解决问题,孩子会无意识习得该模式。需全家参与沟通训练,实践"情绪温度计"游戏用1-10分量化愤怒值,当达到7分时启动20分钟冷静期。

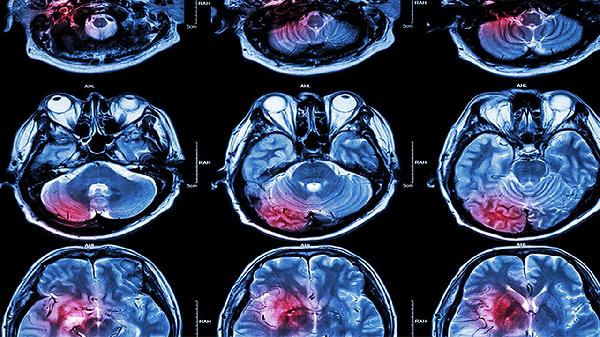

持续攻击行为可能预示对立违抗障碍或抑郁症,伴随毁物、自伤等症状需及时就医。儿童心理科会采用Conners量表评估,可能结合认知行为治疗或低剂量SSRI类药物干预。

日常可增加富含Omega-3的深海鱼和核桃摄入改善神经发育,家庭瑜伽或正念行走有助于情绪同步。当冲突发生时保持"一臂距离"原则避免肢体接触,记录行为发生频率和诱因供专业评估。建立"积极行为积分制",用累积奖励强化平和沟通,必要时寻求家庭治疗师帮助重构互动模式。注意区分青春期正常情绪波动与病态攻击的界限,持续两周以上的每日吼叫需专业筛查。

2024-12-15

2024-12-15

2024-12-15

2024-12-15

2024-12-15

2024-12-15

2024-12-15

2024-12-15

2024-12-15

2024-12-15