烦躁时出现自伤冲动可能与情绪调节障碍、压力累积、神经生理变化、心理创伤或特定精神疾病有关,可通过认知行为干预、药物调节、情绪管理训练、环境调整及专业心理治疗改善。

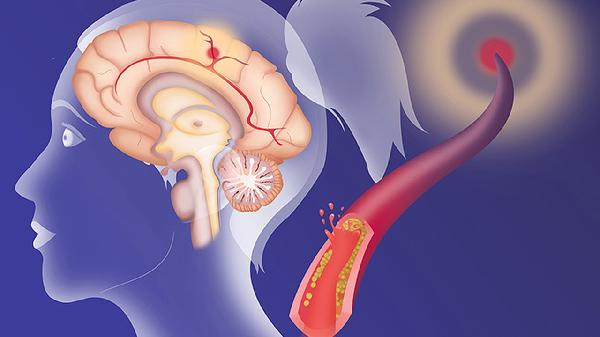

大脑前额叶与边缘系统功能失衡会导致情绪控制能力下降,杏仁核过度激活引发攻击性转向自身。采用正念冥想训练,每天进行10分钟呼吸观察练习,逐步建立情绪觉察能力。临床常用SSRI类药物如舍曲林、氟西汀调节5-羟色胺水平,严重时短期使用奥氮平等非典型抗精神病药稳定情绪。

慢性压力使皮质醇持续升高,降低疼痛感知阈值,身体击打可能成为释放压力的病理性方式。建立压力日记记录触发事件,实施渐进式肌肉放松训练,从脚趾到面部逐步收缩放松肌肉群。职场人群可尝试番茄工作法,每25分钟工作后安排5分钟击打替代行为如捏减压球。

内源性阿片系统异常可能将自伤行为转化为疼痛-愉悦循环,β-内啡肽释放产生短暂镇定效果。通过有氧运动如慢跑、游泳促进内啡肽自然分泌,每周3次30分钟中等强度运动。经颅磁刺激治疗可调节背外侧前额叶活动,改善冲动控制功能。

童年期遭受体罚的个体易形成"疼痛-关注"的条件反射,自伤成为获取自我存在感的方式。眼动脱敏与再加工治疗可重构创伤记忆,配合安全行为替代训练,用橡皮筋弹手腕代替击打。团体治疗中学习健康的情感表达技巧。

边缘型人格障碍患者中约75%存在自伤行为,抑郁症伴激越状态时也可能出现类似表现。需进行SCID结构化临床访谈明确诊断,双相障碍患者需心境稳定剂如碳酸锂,配合辩证行为疗法培养痛苦耐受技能。

日常饮食增加富含ω-3脂肪酸的三文鱼、核桃,帮助修复神经细胞膜;镁元素丰富的菠菜、黑巧克力可缓解肌肉紧张。规律进行瑜伽或太极等身心练习,重点训练身体扫描技术提升自我觉察。卧室使用加权毯提供深度压力刺激,替代自伤冲动。建立应急联系人清单,在冲动强烈时启动分级干预预案,从冷水敷面到紧急联络治疗师形成多级防护网。

2024-12-29

2024-12-29

2024-12-29

2024-12-29

2024-12-29

2024-12-29

2024-12-29

2024-12-29

2024-12-29

2024-12-29