人的潜意识形成主要与早期经验、重复行为、情绪记忆、社会文化影响及生理机制有关。潜意识是未被个体察觉的心理活动,长期积累后会影响行为与决策。

童年时期的经历对潜意识塑造尤为关键。父母教养方式、家庭环境等会通过内隐学习形成自动化反应模式。比如长期被否定的孩子可能潜意识中产生自我怀疑,这些经验往往持续影响成年后的情绪反应和人际关系。

高频重复的动作或思维会逐渐转化为潜意识程序。例如长期练习驾驶会使操作动作自动化,反复接触特定观念也可能形成无意识偏见。这种机制源于大脑为节省认知资源建立的神经通路强化。

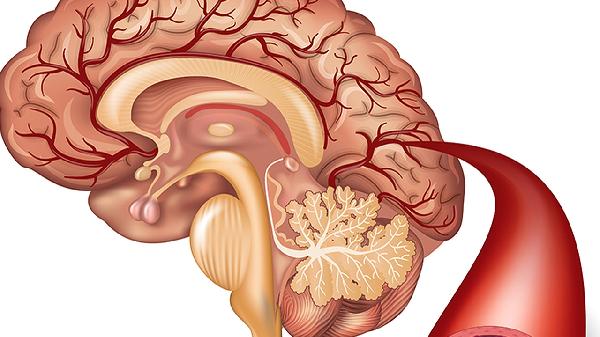

强烈情绪体验会绕过意识直接存入潜意识。创伤事件引发的恐惧反应,或重大成功带来的自信感,都可能成为潜意识的组成部分。杏仁核等情绪脑区会优先处理这类信息并形成长期印记。

社会规范与文化传统通过潜移默化进入潜意识。集体无意识中的原型概念,如对黑暗的恐惧或对对称美的偏好,往往来自代际传递。语言习惯、性别角色等社会建构也会沉淀为潜意识认知框架。

大脑默认模式网络在静息时持续运作,负责整合记忆与情感。睡眠中的记忆重组过程会强化某些潜意识内容,神经递质如多巴胺的分泌模式也会影响潜意识偏好形成。这些生理基础使潜意识具有相对稳定性。

理解潜意识形成机制后,可通过正念冥想提升自我觉察,记录梦境捕捉潜在心理线索,或通过认知行为训练重构自动化思维模式。保持规律睡眠有助于大脑整合有益信息,适度运动能调节影响潜意识的神经递质水平。当某些潜意识模式明显干扰生活时,建议寻求专业心理咨询进行系统探索与调整。

2025-02-22

2025-02-22

2025-02-22

2025-02-22

2025-02-22

2025-02-22

2025-02-22

2025-02-22

2025-02-22

2025-02-22