give人格一般是指心理学中的利他型人格特质,主要表现为习惯性优先满足他人需求、过度付出、忽视自我边界等行为模式。这类人格的形成可能与早期家庭教育模式、社会角色期待、共情能力过强、创伤性补偿心理、低自我价值感等因素有关。

童年时期被要求过度承担家庭责任或情感需求的个体,容易将付出等同于自我价值。父母通过条件式关爱传递付出才有资格被爱的信念,导致个体成年后持续重复这种互动模式。典型表现为难以拒绝他人请求,即使这些请求明显超出自身承受能力。

特定文化背景下对性别或职业角色的刻板印象,可能强化利他行为。例如传统观念中女性被期待成为照顾者,医护工作者被要求无私奉献,这种外部期待内化为个人行为准则后,可能造成持续性的能量透支状态。

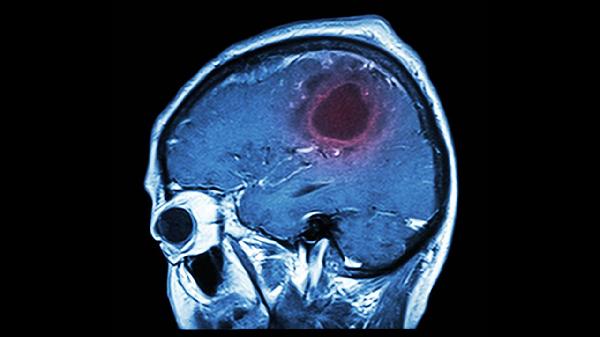

镜像神经元系统过度活跃的个体更容易感知他人痛苦,产生立即帮助的冲动。这种生理基础配合后天形成的救助信念,会导致个体将他人需求误判为自身责任。神经学研究显示这类人群在目睹他人痛苦时,大脑岛叶与前扣带回会出现显著激活。

曾经历过重大丧失或无力感的个体,可能通过帮助他人来获得控制感修复。这种防御机制在短期内能缓解焦虑,但长期可能陷入付出-怨恨的恶性循环。典型案例包括童年照顾患病父母的人,成年后继续在关系中扮演拯救者角色。

核心信念中缺乏自我认可的人,往往通过外部评价确认存在价值。当付出成为获取肯定的唯一途径时,个体会不断降低自我需求优先级。心理测量显示这类人群在自尊量表中得分普遍偏低,且对拒绝敏感度显著偏高。

对于give人格特质者,建议通过认知行为疗法调整不合理信念,建立健康的付出界限。日常可进行自我觉察训练,记录引发过度付出的情境与情绪,逐步培养说不的能力。饮食方面注意补充富含色氨酸的小米、香蕉等食物,帮助稳定情绪。规律进行瑜伽、正念等舒缓运动,平衡过度消耗的心理能量。重要关系中可以尝试需求表达练习,从每周一次坦诚沟通开始重建平等互动模式。

2025-09-15

2025-09-15

2025-09-15

2025-09-15

2025-09-15

2025-09-15

2025-09-15

2025-09-15

2025-09-15

2025-09-15