大脑的睡眠主要由下丘脑、脑干、松果体等结构协同控制,涉及褪黑素、腺苷等神经递质的分泌调节。睡眠机制的核心包括昼夜节律调控系统、睡眠-觉醒切换系统和稳态调节系统。

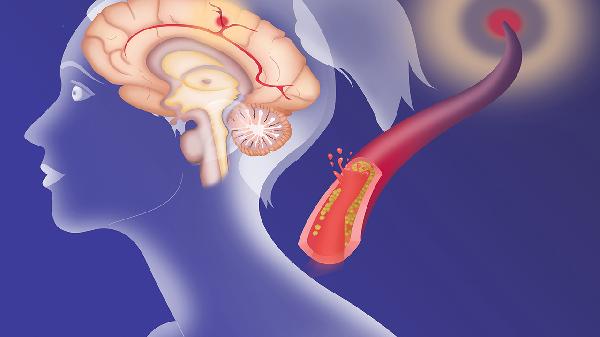

下丘脑视交叉上核作为生物钟中枢,通过接收视网膜光信号调节褪黑素分泌。光线减弱时松果体释放褪黑素,促进睡意产生;光照抑制褪黑素分泌使人保持清醒。这一系统与地球自转周期同步,形成约24小时的生理节律。

脑干网状结构通过蓝斑核分泌去甲肾上腺素、中缝核释放血清素等神经递质,控制觉醒状态。腹外侧视前区则通过抑制这些觉醒中枢触发睡眠,两者形成类似开关的互斥机制,实现睡眠与觉醒状态的快速转换。

腺苷在清醒时于大脑皮层积累,通过抑制觉醒神经元活性产生睡眠压力。咖啡因通过阻断腺苷受体延缓睡意。深度睡眠时脑脊液清除腺苷等代谢废物,完成睡眠需求的生理性重置。

生长激素释放激素促进慢波睡眠,皮质醇则参与清晨觉醒调节。甲状腺素异常可导致睡眠结构改变,雌激素水平波动影响女性睡眠质量,这些激素通过与神经递质系统的交互参与睡眠周期调控。

前额叶皮层过度活跃会导致失眠,其功能抑制是入睡的必要条件。睡眠纺锤波和慢波活动由丘脑与皮层协同产生,海马体在REM睡眠期间重放记忆内容,表明高级认知中枢也参与睡眠质量调控。

保持规律作息有助于稳定生物钟,避免睡前接触蓝光可促进褪黑素自然分泌。适度运动能增加深度睡眠时长,但睡前剧烈活动可能延迟入睡。控制咖啡因摄入时间,午后避免饮用含咖啡因饮品。营造黑暗安静的睡眠环境,室温保持在适宜范围。若长期存在睡眠障碍,建议咨询专业医生评估是否存在神经系统或内分泌系统异常。

2026-01-20

2026-01-20

2026-01-20

2026-01-20

2026-01-20

2026-01-20

2026-01-20

2026-01-20

2026-01-20

2026-01-20