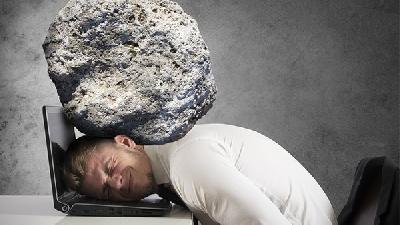

12岁叛逆期孩子动手打妈妈时,冷处理在多数情况下可以暂时避免冲突升级,但长期可能加剧亲子关系恶化。这种行为通常与青春期情绪波动、家庭沟通模式缺陷或心理需求未被满足有关,需结合具体情境选择干预方式。

孩子进入青春期后,生理变化与心理独立意识增强容易引发情绪失控,打人行为往往是内心愤怒或无助的外在表现。冷处理能避免当时针锋相对,给予双方冷静空间,但过度使用会让孩子误解为情感冷漠。部分孩子可能因父母回避态度感到被忽视,反而通过更激烈行为寻求关注,甚至形成攻击性行为模式。家长需观察孩子打人后的情绪反应,若伴随自责或羞愧,冷处理后需及时沟通。

少数情况下孩子存在对立违抗障碍或情绪调节障碍,冷处理可能无效甚至有害。这类孩子需要专业心理干预,单纯回避无法改善其攻击行为。若打人频率高且伴随自伤、破坏物品等行为,可能涉及潜在心理疾病,须及时寻求儿童心理科医生评估。家长在冷处理期间应保持适度肢体距离而非情感疏离,避免让孩子产生被抛弃感。

面对孩子攻击行为,家长可尝试冷处理与积极引导结合的方式。冲突发生后先离开现场半小时,待情绪平复再用非暴力沟通技巧交流,描述行为影响而非指责人格。定期安排亲子活动重建信任关系,帮助孩子学习情绪管理技巧。若情况持续恶化或伴随其他心理症状,建议尽快前往医院儿童心理科或心理咨询机构进行评估,早期干预有助于改善青少年行为问题。

2022-01-12

2022-01-12

2022-01-12

2022-01-12

2022-01-11

2022-01-11

2022-01-11

2022-01-11

2022-01-11

2022-01-11