双重人格患者的不同人格之间通常无法直接交流,但可能通过间接方式感知彼此存在。双重人格现象主要与创伤经历、心理防御机制、大脑功能异常、社会因素及遗传倾向有关。

童年期严重虐待或情感忽视是双重人格的核心诱因。个体通过分裂意识逃避无法承受的痛苦,形成独立人格处理创伤记忆。这些人格往往承载不同情感功能,如保护者人格负责应对外界威胁,儿童人格则固着在受创伤年龄阶段。

解离性身份障碍患者会发展出高度复杂的心理防御系统。各人格可能拥有独立的名字、年龄甚至性别认同,但通常缺乏对其他人格的完整认知。部分案例中会出现"内部自助者"人格,其功能是协调各人格关系。

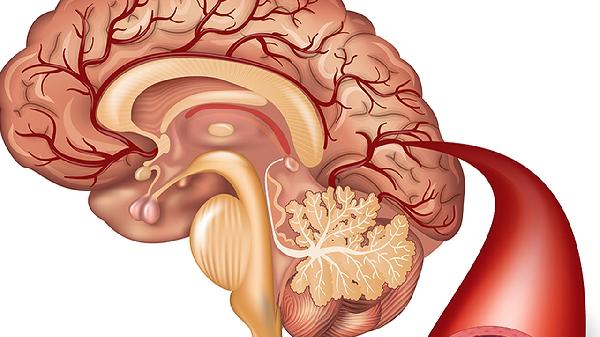

神经影像学研究显示,不同人格切换时大脑前额叶与海马区活动存在显著差异。这种神经可塑性改变可能导致记忆存取障碍,使人格间形成信息壁垒。某些患者会出现时间感扭曲,即无法解释的时间空白期。

长期处于高压环境可能加剧人格分离。社会角色冲突时,个体会发展出适应不同场景的子人格。这些人格可能共享部分记忆碎片,但通常对彼此行为存在困惑或批判态度。

家族精神病史可能增加解离障碍易感性。基因调控的神经递质异常会影响情绪整合能力,使意识分离倾向增强。这类患者往往同时伴有抑郁或焦虑等共病症状。

双重人格患者可通过专业治疗改善症状。建议采用渐进式整合疗法,包括建立安全型治疗关系、绘制人格图谱、创伤记忆脱敏处理等步骤。日常保持规律作息有助于稳定情绪状态,正念训练能增强自我觉察能力。记录人格切换前后的环境线索与身体感受,可为治疗提供重要参考。避免摄入酒精等神经活性物质,减少感官过载场景的暴露。社会支持系统对康复至关重要,家人应学习非评判性沟通技巧。

2025-06-16

2025-06-16

2025-06-16

2025-06-16

2025-06-16

2025-06-16

2025-06-16

2025-06-16

2025-06-16

2025-06-16