悲观性格不完全由先天决定,主要受遗传因素、童年经历、社会环境、认知模式、神经生物学机制五方面共同影响。

双生子研究表明性格特质遗传度约30%-50%,5-羟色胺转运体基因多态性与消极情绪倾向相关。但基因表达受表观遗传调控,环境因素可能激活或抑制相关基因。

早期依恋关系破裂、情感忽视或过度批评易形成消极认知图式。儿童通过观察学习父母应对压力的方式,创伤事件会导致大脑恐惧回路敏感化。

长期处于高压工作环境或经济困境会强化防御性悲观。负面生活事件累计效应改变大脑默认模式网络,使人更关注潜在威胁信息。

归因风格理论指出,将失败归因于内部稳定因素者更易悲观。自动化消极思维会形成选择性注意偏差,强化负面信息加工。

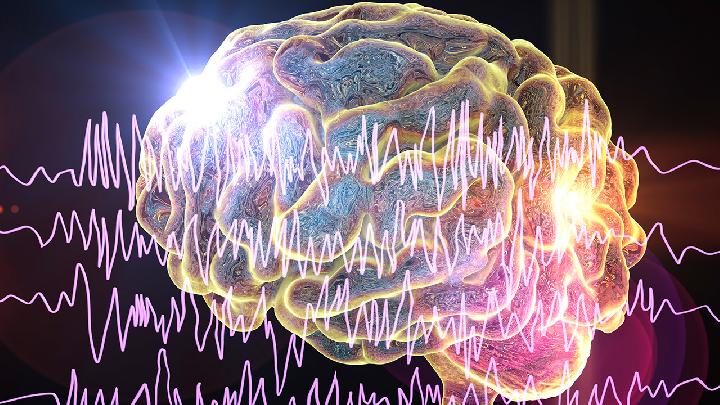

前额叶皮层与杏仁核连接异常会导致情绪调节障碍,默认模式网络过度活跃与反刍思维相关。但神经可塑性表明这些特征可通过训练改变。

改善悲观倾向需结合认知行为疗法调整自动思维,正念训练增强当下觉察,逐步建立积极体验档案。规律有氧运动促进脑源性神经营养因子分泌,地中海饮食模式有助于维持情绪稳定神经递质水平。建立安全型人际关系可重塑依恋模式,目标拆解法能打破习得性无助循环。持续三个月以上的干预通常能观察到性格维度分数变化。

2024-09-25

2024-09-25

2024-09-25

2024-09-25

2024-09-25

2024-09-25

2024-09-25

2024-09-25

2024-09-25

2024-09-25